“미적분이요? 그거 실제 우리가 사는 세상이랑 무슨 관련이 있죠?”

이 말, 익숙하시죠? 학창 시절 수학 시간에 한 번쯤 들어본 단어, 미분과 적분. 복잡한 기호와 그래프 속에서 헤매다 끝내 포기한 사람도 많을 겁니다. 그런데 놀랍게도, 이 ‘어려워 보이는 수학’이 우리가 사는 세상의 움직임을 설명해주는 언어라는 사실, 알고 계셨나요?

일상의 모든 변화엔 미적분이 숨어 있다

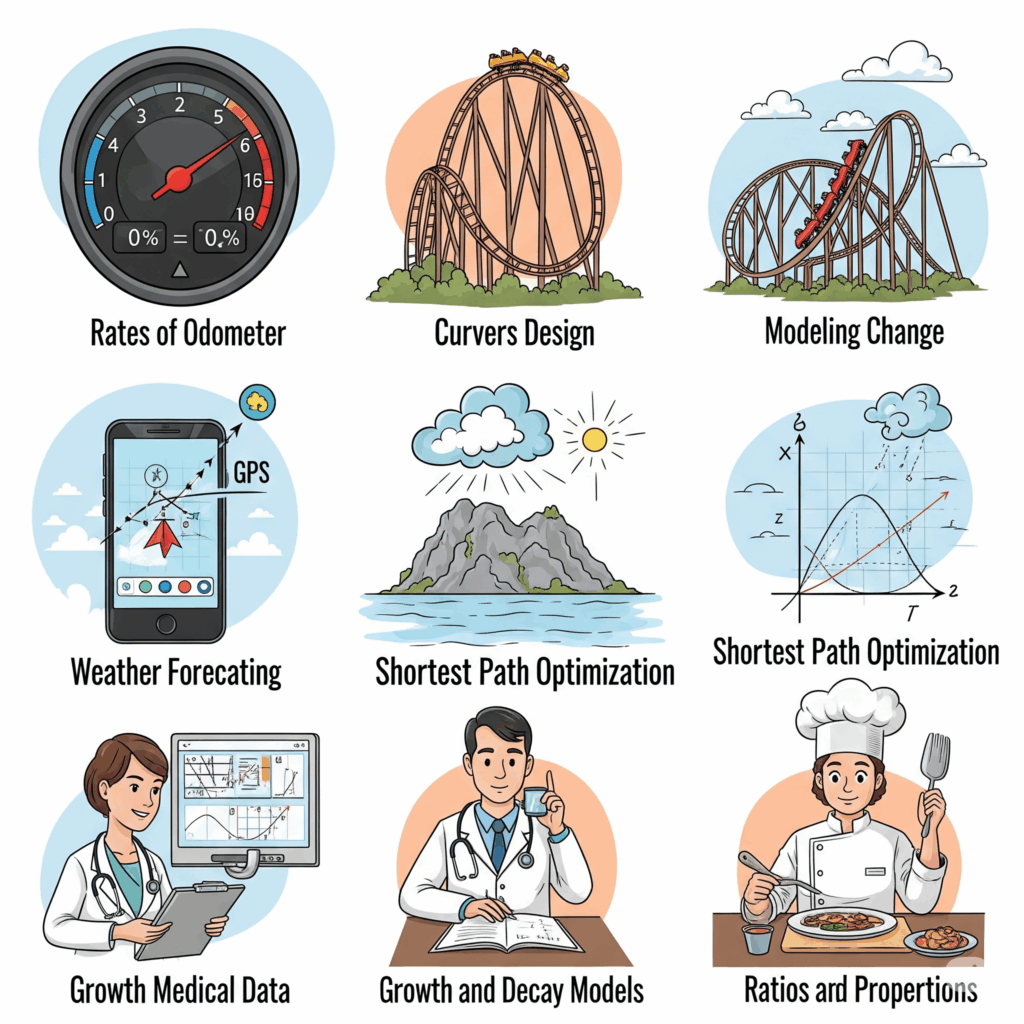

예를 들어, 버스가 출발할 때 얼마나 빨리 속도가 붙는지(가속도), 비가 얼마나 내렸는지(누적 강수량), 스마트폰의 GPS가 어떻게 내 위치를 실시간으로 따라오는지… 이 모든 현상에는 미적분이 쓰입니다. 자동차가 얼마나 빨리 달리는지를 알려주는 속도계, 유튜브 영상이 끊기지 않고 재생되는 것까지도, 모두 ‘변화’와 ‘누적’이라는 개념이 필요하고, 이것을 다루는 수학이 바로 미적분입니다.

쉽게 말해, 미적분은 세상이 어떻게 움직이는지를 수학적으로 설명하는 도구입니다. 복잡해 보이지만 핵심은 간단하죠.

- 미분은 “순간의 변화”

- 적분은 “조금씩 쌓여 전체가 되는 과정”

빨라졌다, 느려졌다: 미분은 변화의 속도를 본다

‘미분’이라는 말이 어렵게 들린다면, 이렇게 생각해 보세요.

자전거를 타고 언덕을 내려가는 중인데, 갑자기 속도가 쭉 빨라졌어요. 그 순간, 머릿속에선 ‘지금 내가 얼마나 빠르게 빨라지고 있는지’ 느껴지죠? 이것이 바로 순간 변화율, 즉 미분이 계산해 주는 값입니다.

곡선 위에서의 기울기, 즉 한순간의 속도를 알아보는 것이 미분입니다. 날씨 변화, 심장 박동, 주가의 움직임 같은 끊임없는 변화의 순간들을 수치로 읽는 도구죠.

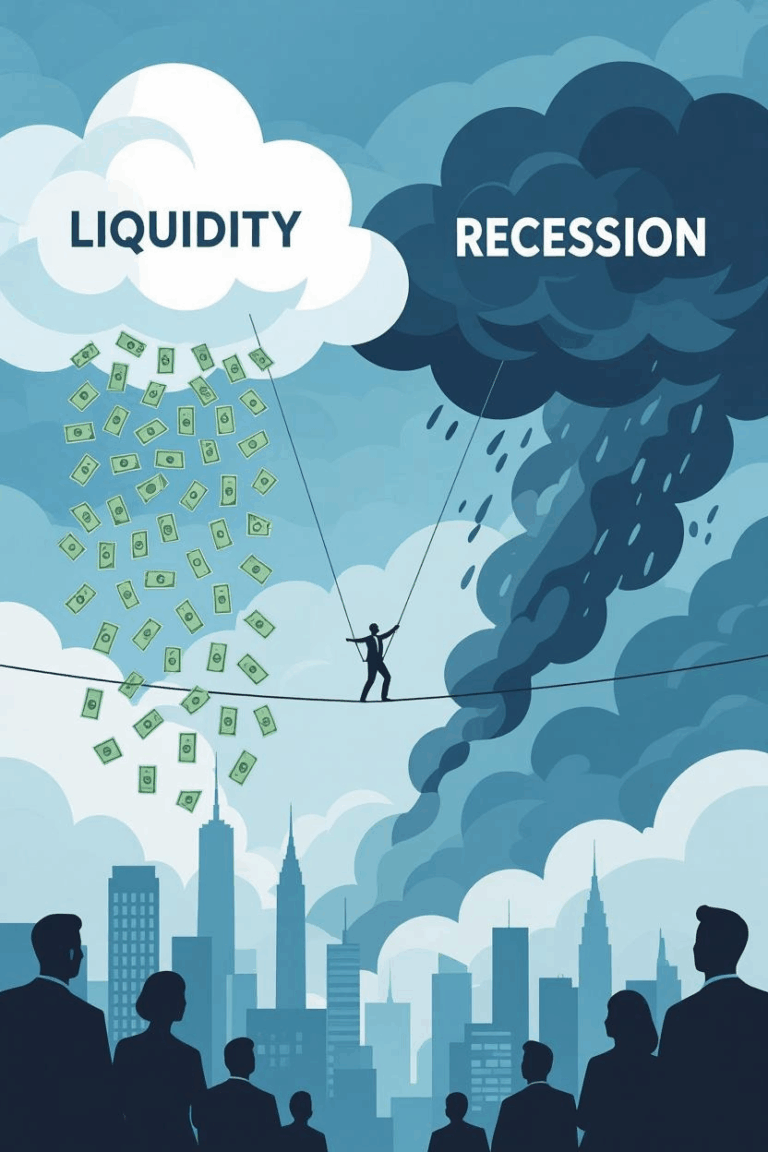

쌓이고 쌓여서 전체가 된다: 적분은 누적의 수학

반대로, ‘적분’은 이런 변화들이 얼마나 쌓였는가를 보는 눈입니다.

예를 들어 수도꼭지에서 초당 1리터의 물이 나오면 10초에 10리터가 모입니다. 그런데 흐름이 일정하지 않다면? 이럴 때 적분은 각 순간의 변화량을 더해 전체를 알려줍니다. 우리가 걷는 거리, 비가 오는 양, 소리의 크기, 모두 적분의 관점에서 보면 **”조각들의 총합”**이 됩니다.

AI 시대에도 인간은 과연 미적분을 배워야 할까?

“요즘은 다 계산기나 AI가 해주잖아요. 굳이 내가 미적분을 배워야 할까요?”

정당한 질문입니다. 하지만 계산을 대신해주는 것과, 원리를 이해하는 것은 다릅니다. 미적분을 아는 사람은 AI가 내놓은 숫자를 해석할 수 있고, 그 결과가 합리적인지 판단할 수 있습니다.

예를 들어, 병원에서 인공지능이 환자의 건강 데이터를 분석해 “이 환자의 심박수 변화가 이상하다”고 알려줄 수는 있지만, 왜 이상한지, 어떻게 대응해야 할지는 인간의 몫입니다. 즉, 미적분은 단지 계산 도구가 아니라 세상을 분석하고 판단하는 사고의 틀인 셈입니다.

또한 미적분을 배우면, AI와 함께 일할 수 있는 힘이 생깁니다. 기술이 아무리 발전해도 문제를 정의하고 모델링하는 건 인간의 몫입니다. 미적분은 바로 복잡한 현실을 수학으로 바꾸는 언어이기에, AI 시대에 더더욱 필요한 능력일지도 모릅니다.

세상을 보는 눈이 달라진다

코로나 감염자 수 그래프, 택배 도착 예상 시간, 전기세 누진제… 모두 변화와 누적의 개념이 숨어 있습니다. 미적분을 안다는 건 이 세상을 정확히 이해하고 설명할 수 있는 눈을 갖는다는 뜻입니다.

그리고 더 중요한 건, 이런 수학을 생각하는 습관 자체가 우리의 두뇌를 바꾸어 준다는 겁니다. 미적분은 수학적 사고력, 문제 해결력, 예측 능력을 길러주는 최고의 훈련장입니다.

다시 시작해도 늦지 않다

혹시 지금, “나도 미적분 좀 제대로 이해해보고 싶다”는 생각이 들었다면 이미 첫걸음을 내디딘 겁니다. 요즘은 유튜브나 블로그에도 친절한 수학 콘텐츠가 많고, 만화로 된 수학책도 있습니다. 수학을 포기했던 어른도, 막 배우기 시작한 학생도 지금부터 ‘변화’를 보는 눈을 키워보는 건 어떨까요?

세상은 끊임없이 변하고 있고, 그 변화를 가장 정확하게 표현하는 언어가 바로 미적분입니다.

우리가 미적분을 배우는 이유는, AI 시대에도 여전히 ‘생각하는 인간’으로 살아가기 위해서입니다.