대통령실 파견직원이 근무 중 쓰러진 사고를 계기로, 공공부문 장시간 근로의 현황·통계·제도 허점을 짚어봤다. 정부가 내놓은 ‘과로사 반감(2032)’ 목표의 실효성과 해외 사례를 비교·점검하며, 조직문화·업무프로세스 혁신 방안을 제안한다.

1. 사고 개요 : “업무보다 건강이 우선”이라는 대통령 메시지의 이면

- 사건 : 2025년 6월 11일 21시경, 대통령실 인사검증 업무를 맡은 40대 A씨가 과로로 쓰러져 병원 이송 → 의식 회복 (대통령실 발표)

- 대통령 반응 : 이재명 대통령, SNS 메시지로 “안타까움·무거운 책임감” 표명, 공직사회 건강 강조

- 쟁점 : ① 과중한 업무 ② 파견·파견연장 구조 ③ 인사검증 TF ‘독박 근무’ 관행

“대통령 혼자서는 성과를 낼 수 없다” — 하지만 ‘성과 압박’이 조직 하부에 전가되는 구조는 변했는가?

2. 숫자로 보는 공공부문 과로 현실

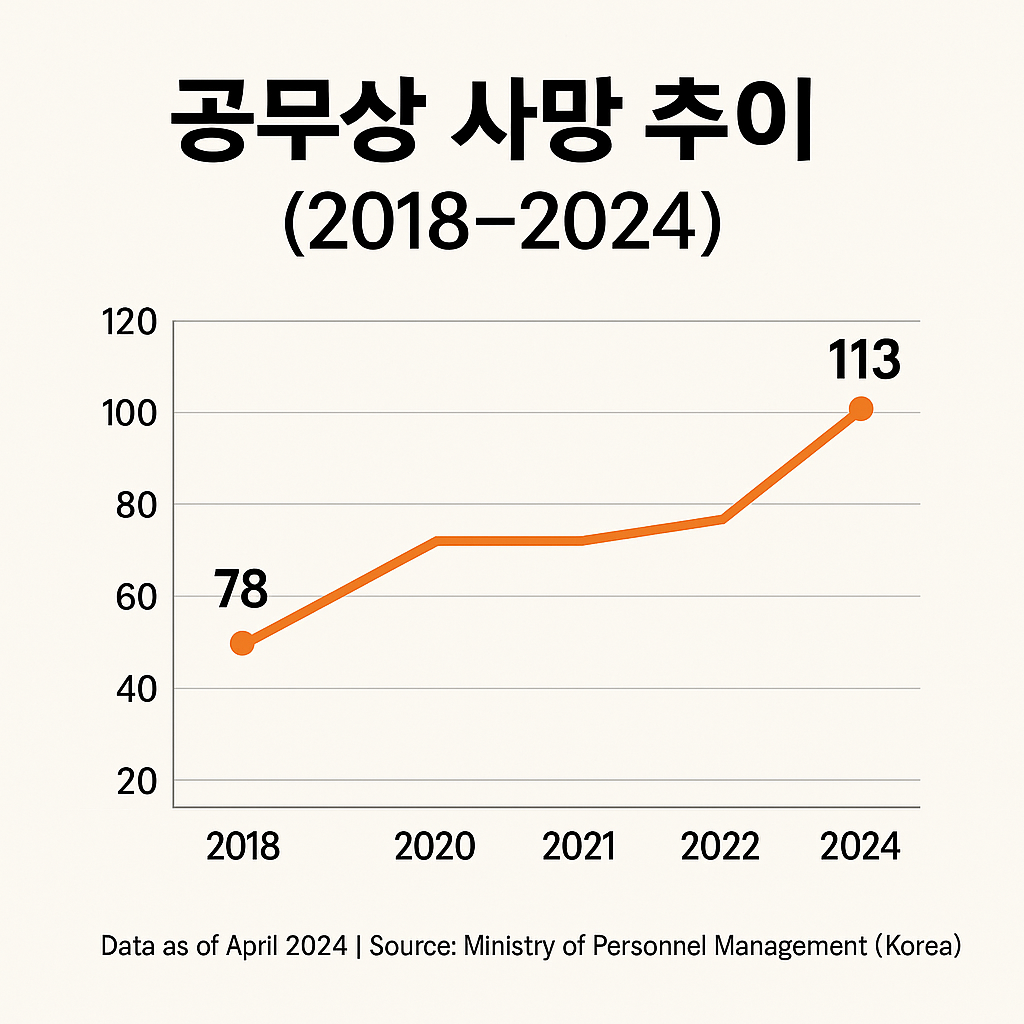

| 지표 | 2018 | 2022 | 2024 | 추세 |

|---|---|---|---|---|

| 공무상 사망(명) | 78 | 109 | 113* | ↑ 45 % (’18 대비) |

| 과로·직무스트레스 사망 비중 | 32 % | 35 % | 37 % | 지속 증가 |

| 재해보상급여(억원) | 1,532 | 2,317 | 2,580 | ↑ 69 % |

*’24 수치는 인사혁신처 잠정치

‘만 명당 공무상 사망 비율’ 비교(국가별, 2023)

- 한국 : 1.12

- 일본 : 0.68

- 영국 : 0.42

한국 공무원의 위험노출도는 일본의 1.6 배 — “카라오시(과로사)”가 사회문제로 떠올랐던 일본보다 높다.

- 정책 드라이브 중심 조직문화

- ‘성과 지표’ 달성 압박이 실무진 야근·주말근무로 귀결.

- 파견·순환보직 시스템

- 짧은 임기·학습곡선 → 업무 숙련 전 ‘프로젝트 폭주’

- ‘24시간 연락 가능’ 디지털 노출

- 메신저·보고체계 실시간화 → 심리적 퇴근 불가

- 보상·휴식 제도 미흡

- 대체휴무·PC오프제 있으나 실질 실행률 ↓ (국가공무원 48 %)

3. 정부 대책 리뷰 : 목표는 좋지만 ‘이행 설계’ 부재

| 항목 | 2024 대책(인사혁신처) | 이행 한계 |

| 목표 | 2032년까지 공무상 사망률 ½ 감축 citeturn1search4 | 감축 로드맵 세부지표 부재 |

| 주요 수단 | ▸ 모바일 건강 모니터링 ▸ 직무중단 제도 ▸ 인력충원 완충 | 예산·인력 한정, ‘셀프 체크’ 의존 |

| 감독 | 자체 감사 + 인사혁신처 점검 | 외부(노동부) 감독 미적용 |

“대책은 있으나 KPI·예산이 없다”… **‘실행력 갭’**이 가장 큰 리스크다.

4. 해외 사례 비교

| 국가 | 핵심 정책 | 결과 |

| 일본 | 2014 ‘과로사 방지법’ → 월 80시간 초과 잔업 금지, 위반 시 사업주 형사처벌 | 과로사 인정 건수 5년 연속 감소(–23 %) |

| 프랑스 | ‘퇴근 후 연결 차단권’ 법제화(2017) | 공무원 만족도 +12 pt, 초과근로 ↓ 18 % |

| 뉴질랜드 | 4‑Day Week 시범(부처 3곳) | 생산성 +20 %, 스트레스 ↓ 27 % |

한국은 ‘80시간 초과 잔업 금지’는 민간만 적용, 공무원은 제외 — 제도 사각지대.

5. 제언 : ‘사고 후 대책’에서 ‘사전 예방 인프라’로

- 업무량 기반 인력 배분

- AI RPA(AI·RPA(Artificial Intelligence & Robotic Process Automation, 인공지능 기반 로봇 프로세스 자동화)로‘업무량 히트맵’을 생성하고, 주 60 시간 이상 누적되는 팀에 자동 경보·인력 재배치 → 초과 60 시간 팀 자동 경보

- 퇴근 후 연결 차단권 시범

- 대통령실·장관실부터 21시 PC·메신저 강제 로그아웃 자동화해 ‘모범 사례’ 구축.

- 장시간 근로 ‘가산임금’ 대신 ‘가산인력’

- 초과근무 예산을 신규 채용·인턴 배정으로 전환, 팀 단위 근로시간 캡(Cap) 도입.

- 독립감독 기구 도입

- 국무조정실 산하 공공노동시간위원회 신설, 매분기 행정부처별 노동시간·사망률 공개평가.

6. 결론 : “공복(公僕)도 노동자다”

대통령실 직원의 과로 사고는 ‘개인의 건강관리’ 문제가 아니라, 공공서비스 품질과 직결되는 시스템 이슈다. 단발성 격려 메시지가 아닌, 실행 가능한 조직·제도 혁신으로 이어질 때만이 ‘책임감’은 현실이 된다.