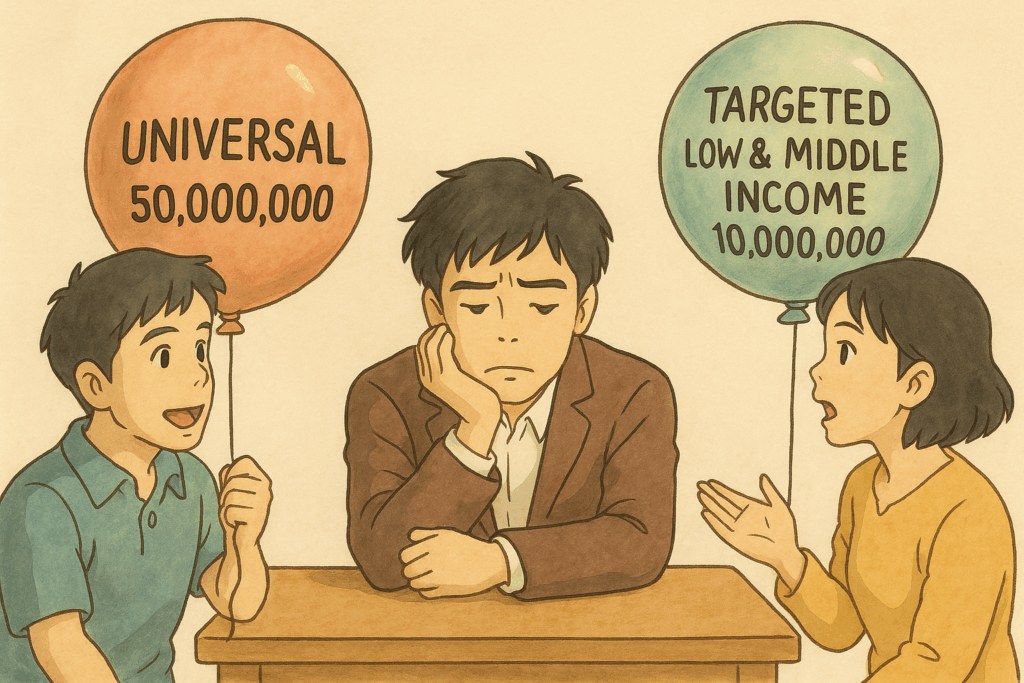

“누구에게 얼마나 줄 것인가” – 이재명 정부가 추진 중인 1인당 25만 원 민생회복지원금을 둘러싸고 ‘전 국민 보편 지급’과 ‘소득 하위 70 % 선별 지급’이 정면 충돌했다. 더불어민주당은 “위기 극복에는 속도가 관건”이라며 보편 지급을, 기재부는 재정 건전성을 이유로 “선별이 효율적”이라고 맞서고 있다. 야당 국민의힘은 하위 50 % 집중 지원 카드를 다시 꺼내 들었다.

핵심 질문

- 세 가지 시나리오 중 재정 소요가 가장 합리적인 안은?

- 지급 방식이 소비 진작에 미치는 실제 효과는?

- 불평등 완화는 어느 쪽이 더 크나?

돈을 나눠주는 정책, 어떤 게 좋을까?

정부가 국민들에게 돈을 나눠주는 정책을 검토 중이다. 이 돈은 국가가 빌린 돈(국채)으로 충당되며, 어떤 방식이 가장 적합한지 세 가지 측면에서 비교해봤다. 중학생도 쉽게 이해할 수 있도록 설명한다.

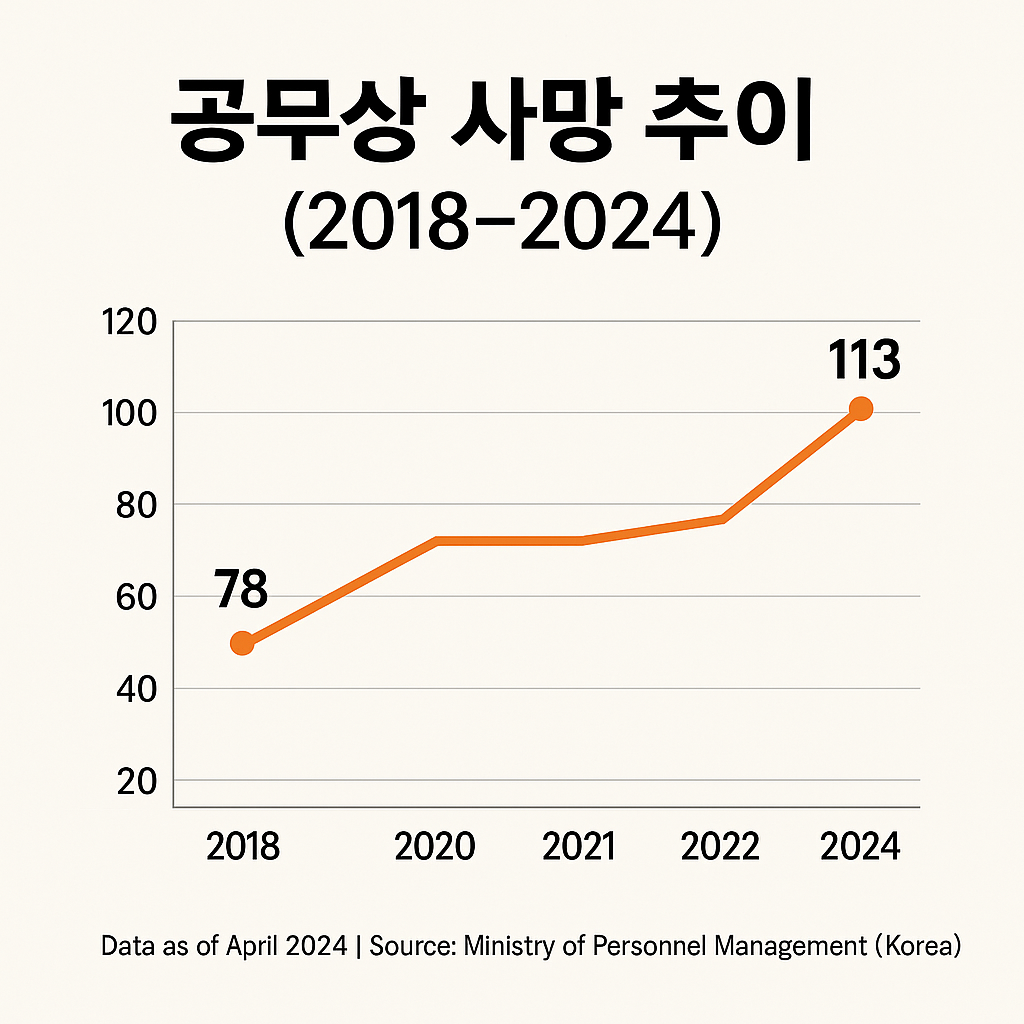

1. 돈을 얼마나 빌려야 할까? (재정 파급효과)

돈을 나눠주려면 국가가 돈을 빌려야 한다.

- 정부안: 1.8조 원만 빌리면 충분해 부담이 적다.

- 보편 지급안: 모두에게 돈을 주려면 4.7조 원을 빌려야 하며, 이는 국가 빚이 0.7% 더 늘어나는 결과를 초래한다.

쉽게 말해: 정부안은 적은 돈을 빌려 부담이 작지만, 보편 지급안은 더 많은 돈을 빌려 국가에 부담이 커진다.

/

2. 돈을 주면 사람들이 얼마나 쓸까? (소비 진작효과)

돈을 받으면 사람들이 물건을 사며 경제가 활성화될 수 있다. 이 효과를 “소비 승수”라는 숫자로 나타내며, 숫자가 클수록 경제에 도움이 크다.

- 소득 하위 계층(돈이 적은 사람들): 1.3 → 돈을 주면 물건을 많이 산다.

- 정부안: 1.15 → 꽤 효과가 좋다.

- 여당안: 0.91 → 효과가 다소 약하다.

- 야당 혼합안: -1.07 → 돈을 저축하거나 쓰지 않아 경제에 도움이 안 될 가능성이 있다.

쉽게 말해: 돈이 없는 사람들에게 주면 많이 써서 경제가 활성화되지만, 일부 정책은 사람들이 저축해버려 효과가 떨어진다.

3. 공평해질까? (형평성 분석)

돈을 나눠주면 부자와 가난한 사람의 격차가 줄어들까? 이를 “지니계수”라는 숫자로 확인하며, 숫자가 작아지면 공평해진다는 뜻이다.

- 정부안, 여당안, 야당 혼합안 모두 지니계수를 –0.008로 조금 줄인다.

- 하지만 차이가 작아 돈을 나눠주는 것만으로는 부자와 가난한 사람의 격차를 크게 줄이기는 어렵다.

쉽게 말해: 돈을 나눠줘도 세상이 조금 더 공평해질 뿐, 큰 변화는 어렵다.

4. 어떤 방법이 좋을까? (결론)

전문가들은 “트리거 방식”을 제안한다. 이는 경제가 어려울 때만 돈을 나눠주는 똑똑한 방법이다.

선별 지급: 돈이 필요한 사람들에게만 주는 방식이 돈을 덜 빌리고 경제에도 더 도움이 된다.

보편 지급: 모두에게 주는 방식은 인기가 많지만, 국가 빚이 늘고 효과가 제한적일 수 있다.