매일 무심코 짜는 ‘하얀 줄기’의 비밀

아침에 눈을 뜨자마자, 밤에 자기 전 마지막으로 손에 잡는 치약.

민트향 가득한 거품으로 개운하게 하루를 시작하고 마무리하게 해주는 이 작은 튜브 속에는 사실 상상하기 어려운 충격적인 역사가 숨어 있다.

“치약은 언제, 어떻게 지금의 모습이 되었을까?”

유튜브 채널 조승연의 탐구생활에서 소개된 흥미로운 이야기들을 따라가 보면, 치약은 단순한 위생용품이 아니라 인류의 집착과 발명이 만들어낸 문화사적 산물이라는 사실이 드러난다.

귀족의 치약, 그것은 ‘소변’이었다

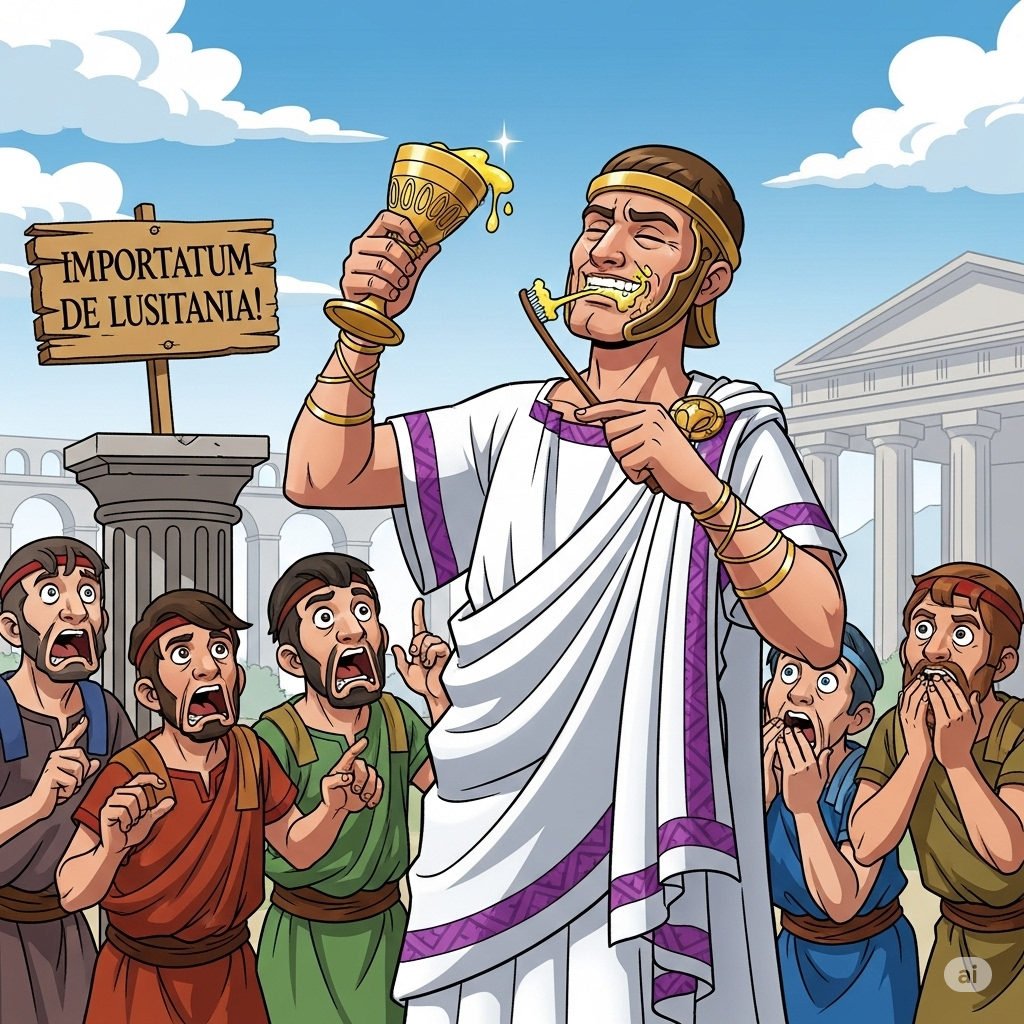

기원전 5000년, 고대 이집트인들은 이미 이를 닦았다. 돌가루, 동물 뼛가루, 달걀 껍질을 곱게 갈아 만든 분말을 이용했다. 하지만 가장 충격적인 장면은 고대 로마에서 펼쳐진다.

1세기, 로마의 의사들은 치아 미백과 잇몸 강화를 위해 소변 양치를 권했다. 당시 사람들은 암모니아 성분이 치아를 하얗게 만든다고 믿었고, 심지어 포르투갈산 소변은 더 효과가 좋다며 수입까지 했다. 오늘날 치약에도 미량의 암모니아 성분이 쓰이니, 로마인의 발상이 완전히 틀렸다고 보기도 어렵다. 다만 그 냄새와 위생 문제는 상상에 맡겨야 할 부분이다.

한국 역시 치약의 역사가 짧지 않다. 조선 시대 양반가에서는 소금 외에도 특수한 분말, 즉 **치분(齒粉)**을 만들어 사용했다는 기록이 남아 있다. 이는 치약이 단순한 청결 도구를 넘어 계급과 문화의 상징이었다는 사실을 보여준다.

왕을 위한 치약, 과학을 만나다

근대에 들어 치약은 ‘과학’의 힘을 얻는다.

1824년, 미국 치과의사 피바디는 치약에 비누 성분을 넣어 세정 효과를 강화했다. 하지만 사용감은 거품투성이였고, 입안이 따갑다는 불평이 뒤따랐다.

혁신은 1892년 미국의 워싱턴 셰필드가 치약을 금속 튜브에 담으면서 시작된다. 이전까지는 단단한 분말 형태로 보관하거나 항아리에 담아 손으로 찍어 쓰던 치약이, 위생적이고 휴대하기 좋은 형태로 변한 것이다. 이후 콜게이트가 불소 성분을 함유한 치약을 대량생산하면서 치약은 전 세계인의 일상으로 퍼져나갔다.

프랑스에서도 치약은 왕실의 문제였다. 루이 14세가 평생 충치로 고통받았고, 이를 계기로 루이 15세 시대에는 왕실 전용 치약 ‘보또’가 개발됐다. 왕의 치아를 위해 만들어진 치약은 곧 귀족과 상류층 사이에서 하나의 신분적 상징이 되었다.

‘보또’ 치약은 세계 최초의 치약으로, 프랑스 왕위 계승 인증을 받았으며, 유럽에서는 여전히 사랑받는 치약이다.

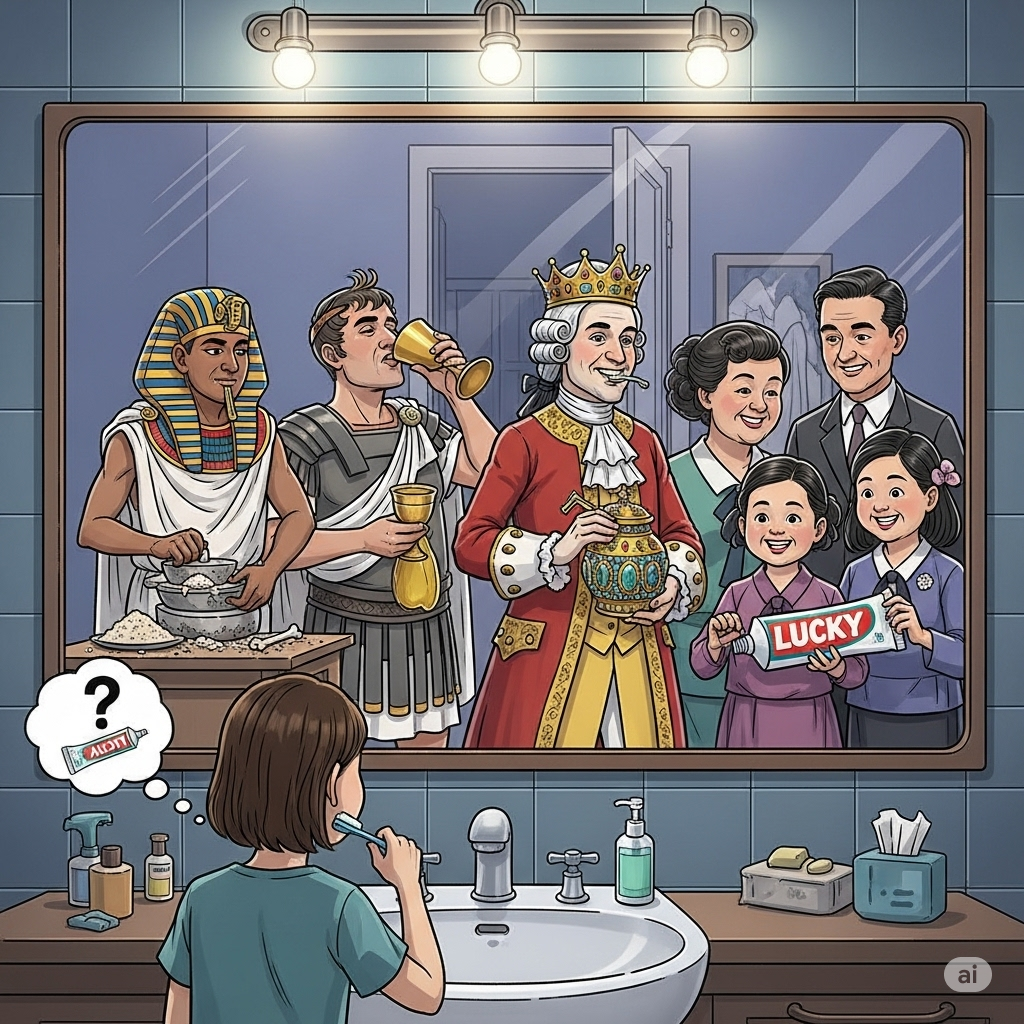

대한민국 최초의 치약, ‘럭키치약’

우리나라에서 현대식 치약이 본격적으로 자리 잡은 건 광복 이후다. 미군이 가져온 콜게이트 치약은 한국인에게 ‘짜서 쓰는 치약’이라는 새로운 문화를 소개했다.

그리고 1954년, 락희화학공업사(현 LG생활건강의 전신)가 럭키치약을 출시했다. 미군 치약 가격의 3분의 1 수준으로 판매된 럭키치약은 당시 서민들에게 혁명적이었다. 국민들은 치약을 ‘사치품’이 아닌 ‘생활필수품’으로 받아들이게 된다.

1960년대에는 불소 치약이 대중화되어 충치 예방 효과가 과학적으로 입증되었고, 1981년 등장한 ‘페리오’는 지금까지도 ‘국민치약’으로 불린다.

치약은 왜 이렇게 집착적으로 발전했을까?

치약의 역사를 따라가 보면, 단순히 “이를 닦는다”는 행위 이상의 의미가 드러난다.

- 위생과 건강의 욕망

치아는 음식을 씹는 기본 기능뿐 아니라 생존과 직결된다. 충치나 잇몸병은 곧 영양 섭취의 어려움으로 이어졌기에, 인류는 치아를 지키기 위해 끝없이 발명했다. - 계급과 신분의 상징

하얀 치아는 귀족과 권력자의 상징이었다. 로마의 귀족이 소변을, 프랑스 왕이 전용 치약을 사용한 이유도 치아가 곧 신분을 보여주는 ‘이미지 관리’였기 때문이다. - 산업화의 산물

치약이 대량생산되면서 ‘모두가 이를 닦는 사회’가 만들어졌다. 이는 공중보건의 혁신이었다. 실제로 불소 치약 보급은 전 세계 충치율을 급격히 낮춘 대표적 성과로 꼽힌다.

오늘날 치약, 그리고 미래

오늘날 치약은 단순한 세정제를 넘어섰다.

미백 치약, 시린 이 완화 치약, 잇몸 질환 예방 치약 등 기능성 치약 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 최근에는 ‘비건 치약’, ‘제로 웨이스트 치약 정제’ 같은 윤리적 소비형 제품까지 등장했다.

미래의 치약은 어떤 모습일까? 전문가들은 맞춤형 치약이 보편화될 것으로 본다. 유전자 검사나 구강 세균 분석을 통해 개인별로 최적화된 성분을 배합한 치약이 개발되고 있는 것이다. 치약은 이제 단순한 위생용품을 넘어 헬스케어 기술의 일부가 되어가고 있다.

작은 튜브에 담긴 인류의 집착

우리가 매일 무심코 짜는 치약 한 줄기에는, 고대인의 소변 실험, 근대 과학의 발견, 현대 산업의 기술력이 켜켜이 쌓여 있다. 치약은 단순한 생활도구가 아니라 인류가 건강, 미, 위생을 향해 집착해온 집단적 역사다.

오늘 저녁, 거울 앞에서 치약을 짜며 이를 닦을 때 생각해 보자.

“만약 옛날처럼 치약없이 산다면 일주일, 한 달, 1년 후 내 몸에는 어떤 변화가 생길것인지…”