1. ‘중견국’ 이란 vs. ‘사실상 핵보유국’ 북한 ― 전력 지형이 다르다

글로벌파이어파워(GFP)의 2025년 군사력 지수에서 이란은 16위, 북한은 34위다. 수치만 보면 이란이 더 강해 보이지만 질적인 구성은 정반대다. 이란은 사거리 300~2,000 ㎞ 수준의 파테-110, 샤하브-3 계열 SRBM·MRBM에 집중돼 있으며 해외기지나 항모 타격 능력은 제한적이다.

반면 북한은 고체연료 ICBM ‘화성-18’을 2024~25년 세 차례 시험하며 미 본토까지 닿는 잠재력을 과시했고, 50~90기에 달하는 전술·전략 핵탄두를 보유한 것으로 관측된다. 즉, ‘핵 사용 가능성’이라는 질적 차이가 전장을 완전히 바꾼다.

2. 수도권 2,600만 명이 노출된 ‘인질 구조’

이란 핵시설은 내륙 심층에 분산돼 있어 주변 동맹국 인구밀집 도시에 즉각적 보복을 가하기 어렵다. 그러나 북한은 **개성·사리원 일대에 배치된 6,500문의 방사포·방사로켓(MLRS)**로 서울을 2–3 분 내 포화할 수 있다.

미국이 첫 타격에 실패해 단 한 발의 방사포·미사일이라도 서울에 떨어지면 민간 피해가 수만 명 단위로 치솟는다. ‘사전에 완벽 제거’가 불가능한 한, 한반도 전쟁은 곧바로 동맹국 수도 파괴 위험으로 직결된다.

3. 미사일 방어의 물리적 한계

한국형 미사일방어(KAMD)와 주한미군 THAAD 포대가 배치돼 있지만, 전문가들은 다중발사·고각발사·고체연료 ICBM이 결합될 경우 현 체계로는 “포화 억제가 불가능하다”고 지적한다.

반면 이란의 미사일은 사거리·속도 면에서 상대적으로 방어가 용이하고, 미국은 이미 중동 전역에 Aegis BMD·패트리엇·THAAD를 조밀하게 전개해 왔다.

4. 중·러 변수와 ‘이중전선’ 리스크

미국의 이란 공습 직후 중국은 “국제법 위반”이라며 강력 규탄했고 휴전 결의안을 추진하고 있다. 한반도에서 유사한 사태가 벌어질 경우, 중국은 휴전 촉구를 넘어 군사·경제적 개입으로 한반도 완충지대를 사수하려 할 가능성이 높다.

게다가 **2024년 체결된 ‘북·러 포괄적 전략적 동반자 조약’**으로 두 나라는 군사·정보 협력을 제도화했다. 한반도 충돌은 순식간에 미·중·러 3대 핵보유국이 맞서는 다자 핵위기로 비화할 수 있다.

5. 미국 본토와 해외기지에 대한 직접 위협

이란 미사일은 유럽·미 본토에 닿지 않는다. 반면 북한 ICBM은 알래스카·캘리포니아까지, SLBM(‘북극성’ 계열)은 괌·하와이의 미군기지를 사거리 안에 둔다.

즉, 미국은 ‘서울 방어 실패’와 ‘본토 피격’이라는 이중 리스크를 동시에 계산해야 한다. 이란 공격은 지역전이지만, 북한 공격은 본토 방어 문제로 곧장 상승한다.

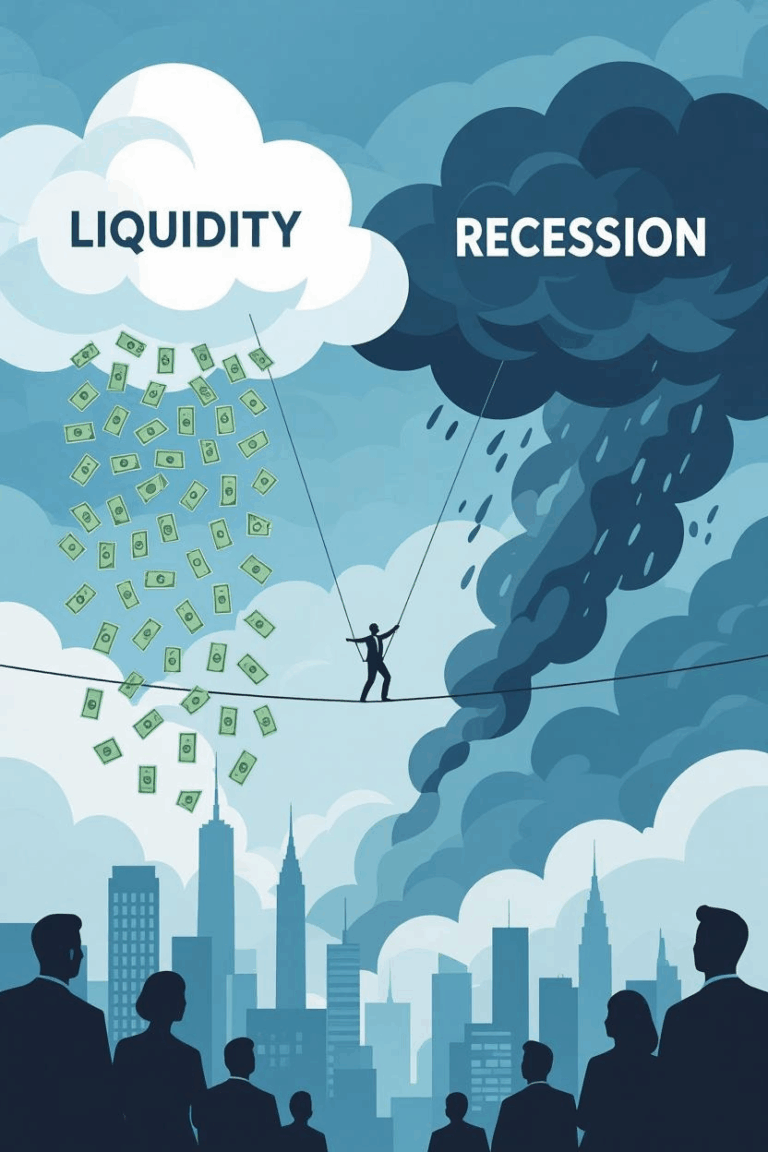

결론 ─ 함부로 배팅하기엔 손해가 너무 크다

미국은 이란 공습으로 **“핵개발 저지 ↔ 제한적 역공”**이라는 비교적 단순한 방정식을 택했다. 그러나 한반도에서는

- 서울·주한미군·일본 본토에 대한 즉각 보복,

- 핵 사용 가능성과 ICBM 본토 위협,

- 중·러 개입으로 다자 핵전면전 확대,

- 동맹국 인명·경제 피해가 천문학적이라는 네 겹의 비용이 한꺼번에 발생한다.

따라서 북한 핵시설 선제공격은 “첫날 완전 무력화”라는 비현실적 성공 조건 없이는 선택지로 올려놓기조차 힘든 ‘전략적 로또’다. 정치적 결단이 아니라 구조적 제약이 미국의 손을 묶고 있는 셈이다.

🧩참고자료

2025년 ‘글로벌 파이어파워 (GFP)’ 기준 상위 10개국 군사력 지표

| 순위 | 국가 | GFP 파워 지수▼ | 현역 병력* | 2024 국방비 (억 달러) | 핵탄두 보유량† | 한눈에 보는 강·약점 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 미국 | 0.0744 | 1 ,326 ,050 | 9 ,970 | 3 ,700 | 세계 최대 방위비·글로벌 전개력·5대군 체제, 다만 인력 모집난 심화 |

| 2 | 러시아 | 0.0788 | 1 ,100 ,000 | 1 ,490 | 4 ,309 | ICBM·전술핵 비중 높음, 우크라이나전 장기화로 재정·장비 소진 리스크 |

| 3 | 중국 | 0.0788 | 2 ,035 ,000 | 3 ,140 | 600 | 해·공군 급증, 극초음속·우주전 투자 가속. 실전 경험 부족이 약점 |

| 4 | 인도 | 0.1184 | 1 ,475 ,750 | 861 | 180 | 저궤도 ASAT·3군 통합사령 창설 추진. 장비 노후·군수품 국산화 과제 |

| 5 | 한국 | 0.1656 | 500 ,000 | 476 | ― | K-방산 첨단화·사이버전 강점, 수도권 인질구조·병력 급감이 고민 |

| 6 | 영국 | 0.1785 | 144 ,400 | 818 | 225 | 항모 2척·글로벌 기지망 보유, 브렉시트 후 예산 압박·인력 부족 |

| 7 | 일본 | 0.1839 | 247 ,000 | 553 | ― | 반격능 확보·우주·사이버 사단 창설, 평화헌법 제약·핵부재가 한계 |

| 8 | 프랑스 | 0.1878 | 270 ,000 | 647 | 290 | EU 유일 ‘핵+항모’ 완비, 사헬·인도태평양 다중개입으로 전력 분산 |

| 9 | 터키 | 0.1902 | 355 ,200 | 250 | ― | 드론·국산전차 등 자주화 급진전, 통화가치 급락·F-35 배제 후 공군 공백 |

| 10 | 이탈리아 | 0.2164 | 165 ,500 | 380 | ― | F-35·FREMM·Aegis 구축 등 서유럽형 균형전력, 방위비 GDP 1.6%로 제한 |

* 현역 병력: 2024~2025 World Population Review 집계(명)worldpopulationreview.comworldpopulationreview.com

† 핵탄두: 2025 SIPRI 자료 요약(기본 재고 수치)timesofindia.indiatimes.com

국방비: 2024 SIPRI 군비 통계(실질 지출)sipri.org

GFP 파워지수: 2025 Global Firepower 랭킹(값이 작을수록 강함)theworldranking.com

해설 ― 숫자만이 전부가 아니다

- 미·중·러 ‘빅3는 파워지수·핵전력에서 다른 국가와 뚜렷한 격차를 유지한다. 그러나 러시아는 우크라이나전 소모전, 미국은 인력·예산 구조조정, 중국은 실전 경험 부족이라는 고유 약점을 안고 있다.

- 인도는 핵·ICBM·SLBM을 보유한 **‘핵 중견강’**으로, 양적 규모와 핵 억제력을 동시에 갖춘 세계 유일의 개발도상국이다. 한국은 핵은 없지만, 고도화된 C4ISR·방공·사이버 전력과 꾸준한 국방 R&D 투자로 비핵국 가운데 최고 수준의 첨단 전력을 유지한다.

- 영국·프랑스·일본은 기술력과 글로벌 운영 능력으로 파워지수를 방어하고 있으나, 인구·예산 구조에서는 신흥국 대비 성장성이 제한적이다.

- 터키·이탈리아는 나토 내 ‘중견 전력 관리형 모델’로, 지역 분쟁 억지·평화유지 임무에서 핵심 역할을 수행한다. 그러나 통화·재정 압박(터키)과 예산 상한(이탈리아)이 상승 여력을 제약한다.